第1部分:人文地理课件第1部分

人文地理课件

《人文地理学》术语解释

第一章简介

1。地理学:地理学是研究地球表面地理环境的结构、分布和变化规律以及人与地球关系的学科。

2。人文地理学:研究人类活动在地球表面引起的现象的分布、变化规律或人类与地理环境关系的科学。

3。人文地理学的研究对象:人文地理学研究人类活动(包括不同国家、不同地区、不同社会制度、不同意识形态)的空间差异和空间组织,以及人类与地理环境的关系。主题。人文地理学研究有三大主题:一是人地关系的传统;第二,区域研究的传统;第三,空间分析的传统。

4。人文地理学的学科特征:社会性、地域性、综合性。

5。拉策尔:(1844-1904)德国地理学家。他被认为是人文地理学的创始人。一方面,他为生命地理学或人文地理学的比较系统的研究提供了指导。路线。另一方面,他被认为是地理环境决定论思想的引入。

6。赫特纳:(1859-1941)德国地理学家,地区学派代表人物。他主张地理学应注重研究空间分布。区域地理学是地理学的核心。地理学所研究的领域应该是人类与环境相互作用的结果。自然界中一切与人类活动相互作用的元素都与自然密切相关。环境关联的人文现象都是地域特征。

7。施吕特:(1872-19520年德国地理学家,风景学派的创始人。他认为地理学家应该首先关注地球表面可以通过感官感知的事物,关注这种感觉——作为整体的风景。

8。布兰奇:(1845-1918)法国地理学家,反对拉策尔的环境决定论,认为除了环境的直接影响外,还有其他因素在起作用,强调人类对外部环境的影响。适应不是被动的,而是主动的。

9。麦金德:(1861-1947)英国地理学家。他将地理学描述为一门探索人与自然环境相互作用的学科,并提出了“腹地理论”。麦金德首先将世界视为一个整体来探讨世界政治活动的规律性,开创了政治地理学的先河。

10。现代人文地理学的基本特征:

(1)理论和哲学方法论的多样化。

(二)研究方法不断创新。

(3)研究内容和方向的社会化、生态化及应用趋势。

(4)学科交叉性。

第二章人文地理学研究课题与基本理论

1。文化:广义上是指人类在社会发展过程中创造的物质财富和精神财富的总和。狭义上是指社会意识形态以及与之相对应的制度和组织。这是一种社会现象。以物质为基础。它具有历史连续性、阶级性和民族性。

2。文化区:文化区是指具有一定文化特征或具有文化特征的人群的空间分布。

(1)形式文化区域:某种文化现象,或某种相互联系的文化现象,核心区域集中、空间分布界限模糊的文化区域。

(2)功能性文化区:其文化特征受政治、经济或社会功能影响,且它们之间存在相互关系而确定其分布区域范围的文化区。

(3)乡村文化区域:生活在一定区域的居民,在思想感情上有共同的地域自我意识。

3。文化的扩散(文化的时间现象):

(1)扩张和扩散:某种文化现象出现后,通过其居民从该地不断向周围地区传播,所占据的空间越来越大。其特点是空间上的相对连通性。

A。接触扩散:某种文化现象很容易被接触者所接受。几乎接触到这种文化现象的人,就像接触到了容易传播的病菌一样,自然而然地接受了这种文化现象,从而达到了其目的。扩散。

B。等级扩散:这种文化现象的传播,或者说接受这种文化现象的人群,无论在空间上还是在人群上,都存在着等级现象。

C。刺激扩散:某种文化现象由于某种原因不能在另一个地方存在,必须对原有的文化现象进行一定程度的改变,才能在当地存在和传播。

(2)迁移与扩散:某种文化现象与拥有该文化现象的人或群体密切相关。通常,由于拥有这种文化的人或群体迁移到一个新的地方,该文化就会传播到那个地方。 。它的特点是文化真实性、速度快、空间不连续。

4。文化生态学:主要研究区域文化系统的组成、功能、结构、空间特征和时间动态,以及系统要素之间和内部发生的各种过程及其相互作用机制。

5。文化融合:在一个文化体系内,各个文化层面、各个层面的文化特征形成功能协调。

6。文化景观:又称文化景观,是居住在场所的一定文化群体为了满足其需要,利用大自然提供的物质,叠加在自然景观的基础上所创造的文化产品。

7。环境决定论:原名地理环境决定论,简称决定论,强调自然环境对社会发展的决定性作用。代表人物:拉策尔、森普尔和亨廷顿。

8。可能主义:又称概率论,它不强调环境和人的决定性作用,而是注重人选择和适应环境的能力。代表人物:法国地理学家布兰奇和布兰奇。

9。适应理论:英国地理学家P.M.提出罗克斯比。他认为人文地理学包括两个方面:一是人对自然环境的适应;二是人对自然环境的适应。第二,居住在一定地区的人们及其与地理区域的关系。

10。生态学说:由美国地理学家H.H.巴勒斯提出。他在1927年发表的一篇文章中,将地理学称为“人类生态学”,其目的不是考察环境本身的特征和客观存在的自然现象,而是研究人类对自然环境的反应。

11。环境感知:文化地理学利用心理学的新研究成果来分析人与土地的关系。他们认为,人与自然环境关系中各种可能性的选择不是任意的、随意的、无规律的,而是有一定的客观规律可以发现的。它由一种意识形态主导,即环境感知。

12。文化决定论:有一种观点认为,人在人与土地的关系中起着决定性的作用。因为在人与土地的这种关系中,人是通过文化发挥作用的,所以被称为文化决定论。

13。和谐论:20世纪60年代,由于世界各国工业的发展,产生了大量的废弃物,农业的发展也造成了一系列的环境问题。尽管一定范围内的问题在各国重视下得到解决,但全球环境问题依然恶化。为此,一些地理学家提出了人地关系应该和谐的思想。这个思想就是人地关系的和谐论。

14。汤因比的“挑战与反应学说”:

(1)挑战与应对:环境挑战人类,人类迎难而上。他们经过长期艰苦奋斗,创造了人类文明。

(2)逆境中的德:文明的起源不是由于特别好的生存环境条件,而是相反。逆境有五种:困难地方的兴奋、新地方的兴奋、震惊的兴奋、压力的兴奋、不幸的兴奋。

(3)中庸之道:逆境与挑战之间的关系是有限度的。如果超过了它的极限,结果就会相反。

第三章人文地理学的研究方法

1。经验主义方法论:它的基础是归纳法。它具有以下两个特点:一是以观察为重点,通过调查、实地研究做出实证判断,得出结论。其次,强调综合和归纳的作用。

2。实证主义方法论:它与逻辑实证主义有很大的联系,其介绍也经历了许多变化: 1、发展了人文地理学理论。其次,在空间科学的理论框架中融入更多的演绎逻辑。 3.加强人文地理学科学发展。但它也有深层次的缺陷:(1)经济决定论。趋向。 (2)实证主义模型包含很强的普遍原则。 (3)地理系统是一个开放的多变量系统,难以模拟实验。

3。人文方法论:以人为主体,关注人类行为的丰富意义和社会价值体系的非经济成分。它弥补了实证主义研究的不足,但其最大的弱点在于其唯心主义倾向,将客观存在视为人的心理结构,人感应行为的基础是客观环境世界。

4。结构主义方法论:它对人文地理学的影响有两点:(1)从结构的完整性来认识事物。 (2)试图超越地理因素,寻求深层结构来解释人文现象。但它仍然不完整、不系统、影响不大。

5。遥感技术:是指利用各种传感器,从不同高度的平台上采集记录地球表面各种地物的电磁波信息,然后进行处理,获得地物的图像和数据信息,从而揭示地形特征综合技术。

6。地理信息系统:以地理空间数据库为基础,在计算机软、硬件支持下,利用地理模型分析方法,及时提供各种空间和动态地理信息,从而建立地理研究和计算机技术的系统。地理决策服务系统。

第四章人口、种族和民族

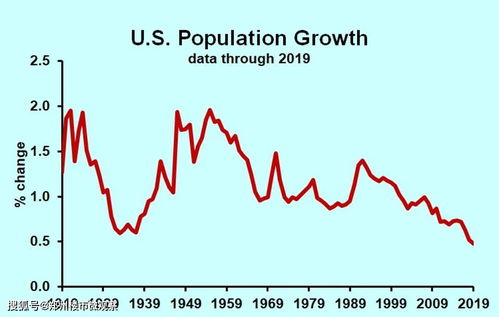

1。人口转型:是指从传统人口再生产类型(高出生率、高死亡率、低自然增长率)向现代人口再生产类型(低出生率、低死亡率、低自然增长率)的转变。

2。人口容量:人口承载力是指地球及其各部分在一定条件下、一定时间内所能容纳和支持的最大人口数量。

3。适度人口:是一个国家或地区最适宜的人口。这实际上是一个理想的人群。

4。人口分布:是指一定时期内一定地区人口的空间分布情况。

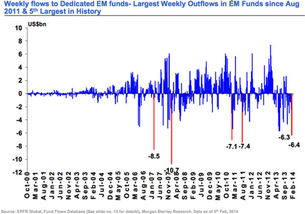

5。人口迁移:是指人们为了某种目的迁移到一定距离并改变聚居地的行为。

6。种族:人类是指具有共同起源、在身体形态上具有一些共同遗传特征的一群人。

7。地理人种:地理条件下,在体质、血型、免疫系统、遗传基因等方面具有一定共性的人,称为地理人种。

8。种族主义:是指利用种族差异来决定人类社会历史和文化发展的反科学理论。种族歧视是指压迫种族的统治阶级对种族的敌视、迫害和不平等对待。种族压迫是统治阶级为了维护本阶级的利益,在政治、经济、文化等方面对其他种族进行掠夺和奴役的行为。

9。民族:历史上形成的具有共同语言、共同地域、共同经济生活、共同文化所体现的共同心理素质的稳定的人民共同体。它是一种文化现象,也是一个历史范畴。

10。民俗:又称民间文化,是指一个民族或一个社会群体在长期的生产实践和社会生活中逐渐形成和世代相传的相对稳定的文化事物。可以简单概括为民间风俗、风俗。

第五章农业的起源与发展

1。传统农业:在自然经济条件下,采用人力、畜力、手工工具、铁具等手工劳动方式,依靠世代积累的传统经验,以自给经济为主。

2。露地制:是指庄园内的农民在每个农区分配长条状的土地进行耕种。农作物收获后,每个农民都会拆除自己农田内的栅栏或沟渠,向庄园内的农民开放。一起放牧牲畜。

3。现代农业:又称商品农业,是相对于传统农业广泛采用现代科学技术、现代工业提供的生产资料和科学管理方法的社会化农业。

4。现代农业的特点:(1)产品供非农人员消费; (2)大多依靠机械和现代科技成果;

(3)使用机械、化肥、高产种子,单位面积产量高; (四)养殖场规模大; (五)与其他农业企业联合体。